移住者インタビューその4

本文

その4 橋本 光五郎さん(68歳)

二度目の務めであった香川栄養学園(女子栄養大学)を、人生二度目となる定年退職をして、2016年7月に千葉県松戸市より早戸地区に移住。

その二度目の定年退職前に、地元の建設会社である佐久間建設工業に地元の材を使って建ててもらったこだわりの家で、ご夫婦二人で「第三の人生」(ご本人の表現)を謳歌されています。

三島町へと移住したいきさつ

かねてより、定年退職をしたら今までと全く違う場所で違う生活をしたいと思っていました。

65年間都会で生活し、結婚後はほぼコンクリートに囲まれて暮らしてきました。

松戸のマンションへはただ寝に帰るだけの日々で、生活の場ではあっても最後まで住み続ける場所いう感じではありませんでした。

「コンクリートを離れて土の上で生活したい」、「ステレオを隣近所気にせずかけたい」ずっとそう思ってきました。

ここでは夜中にレコードの音を大きくかけたところで、外のタヌキやらは文句言いませんからね。

今とても満足しています。

また、自分には「根っこ」のようなものがありません。

父は中国からの引き揚げ者で、その後は戦後の混乱と仕事の関係で転居を繰り返していたので、私の兄弟3人は生まれた場所が違いますし、ここが実家と呼べる場所が自分にはありませんでした。

だから、どこでもよかったけれど、安住の地というか、「ここが自分の場所」というところがほしかったのかもしれません。そこで始めたのが「終の棲家計画」でした。

50歳頃から写真を撮りに行ったり、旅行の時などにどこか良いところがないか見ていましたが、何となく関東より北という意識がありました。

最初は海沿いも考えていましたが、2011年に3月11日が起き、山側を考えるようになり、通い慣れた奥会津もいいかなと思い始めました。

そもそも奥会津との関りは、さかのぼること30年以上前。

事務職員として最初に勤めていた東洋大学のセミナーハウスが以前金山町橋立にあり、長女が小学校に上がる頃から毎年四季を通じて遊びに来ていました。

3人の子供たちは金山町でスキーを習いました。子供が大きくなってからは夫婦二人で四季折々の風景を写真に撮りに来たりしていました。

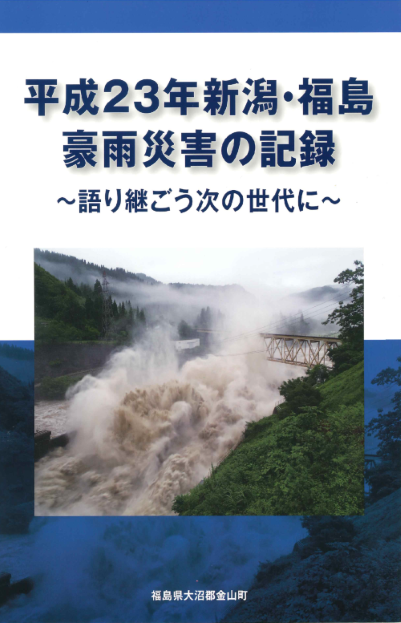

そして、3月11日と同じ年の7月に新潟・福島豪雨災害が起こりました。

水害のニュースを聞いて元セミナーハウスの管理人さんに連絡を取ったところ、大変な被害にあわれたと聞きました。

そこで、その週末すぐに駆け付けたのですが、只見川流域の風景が全く変わっていて衝撃を受けました。

その後、毎週末仕事が終わってから通うようになり、被害の記録写真を撮りました。

その時の写真は、金山町が発行した記録本に提供させていただきました。

記録写真を撮影しながらも、奥会津に住むならばどこが良いのかずいぶん見て回りました。

その年の秋に佐久間建設が建設したIORIのモデルルームを見学したのをきっかけにして、当時町内で建設中の板倉造りのお宅を見せてもらい、そういう流れの中で佐久間社長とも知り合い、今のこの土地を紹介して頂きました。

古民家を改修して住むことも考えましたが、自分が思うような家にするには、予算を考えると新築のほうが現実的でした。夫婦二人で住むには古民家は大きすぎましたしね。

土地の所有者の方から「土地を売ることはできないけれど貸すことならできる」ということで、土地をお借りしてここに家を建てさせてもらいました。

建設にあたっては、自分でも基本的な形の図面を描いたり、多くの要望事項を出して、それらを踏まえ設計図を起こしてもらいました。

ずいぶんワガママも言ったので佐久間建設の担当の方にはご迷惑をかけたと思っています。

基本的要望として、木の生産性やCO2の排出量などを考慮し、ほぼ100%地元の材を使い建ててもらいました。

化石燃料を使わない生活というのができたらいいのですが、実際には石油も電気もガスも使っています。

それでもなるべく環境に配慮した生活をしたいという思いはあります。

今の暮らしについて

生活するための原風景がここにはあると思っています。

若かりし頃、中国の新疆ウイグル自治区のシルクロードを旅した時、日本から向こうの生活へはストーンと抵抗なく入っていくことができたのに、たった2週間の旅でしたが、日本へ戻った時の方が違和感があり、少し前まで当たり前にしていたのに、あわただしく時間が流れる元の生活になかなかなじめなかった感覚を今でもよく覚えています。

人間の営みとして、理論ではなく感覚として、自然なものがそこにはありました。

それに近いものが今の生活にはあると感じています。

昔は気分転換に写真を撮りに行っていましたが、今はほとんど写真を撮っていません。

そういう景色の中にいる、当たり前になりつつあるというのもありますが、毎日新鮮で、充実しており、サラリーマン時代のような「息抜き」をする必要が全くないということかもしれません。

今は早戸一の畑持ちと冗談で言われるくらい、色々なところに畑を借りて農作業をしています。

土地を開墾するところから始め、集落の人に教わりながらやってきました。

教わったり、様子を見ながらなので、みんなよりワンテンポ遅く、「今頃そんなことやってるのか?」と言われることもありますが…(笑)。

薪割りも集落の人に習いました。

チェーンソーの使い方も集落の人に教えてもらうとともに、アイパワーフォレスト<外部リンク>の森の学校で習い、できるようになりました。

冬中薪ストーブで過ごすには薪づくりが一番時間を要する作業かもしれません。

全くの素人だったのに、こっちに来て色々な人に教わりながら、耕耘機や、チェーンソー、除雪機などの機械が使えるようになりました。

木工も習い、テーブルやレコード入れなどを作りました。

今は娘のためのテーブルを作っています。今色々やっていますが、もしここに移住しないでマンション生活を続けていたら、最近話題になっている引きこもり老人になっていたかもしれませんね。

生活工芸館での作業

ご自身で作った最初のテーブル

早戸地区について

コミュニティーに入った暮らしがしたいという思いがありました。

なので、移住地探しにおいて定住型別荘地も当初は含めて検討していましたが、途中からは考えていませんでした。

聞いた話しでしか分からないですが、別荘地の中には後から入ってくる人に対して排他的な場所があったり、お互いに不干渉で都会と変わらない場所があるという感じがしました。

早戸は三島町の中でも非常に小さい集落なので、都会生活しか知らない私から見ると閉鎖的で、都会からひょっこり来た縁もゆかりもない自分たちが受け入れてもらえるのかといった不安はありましたが、まったく問題なかったです。

「家を建てたい」と話したら、「早く来い来い」と言ってくれ、とてもウェルカムな雰囲気でした。

一つ上の世代の時代だったら、もしかしたら今のような状態では受け入れてもらえなかったかもしれませんが、今はこのままでは早戸が集落として消えてしまうのではないかという危機感が集落の人の中にあるのでしょうか。

本当によく受け入れてもらっています。

早戸地区と東北芸術工科大学、そして佐久間建設とが協力して進めてきた景観整備事業が2019年で10年になります。

2018年度からこの事業に関わらせていただいていますが、この事業を通して大学生と関わるのは、今までの大学事務職員としての経験や知識が生かしていけると思っています。

これからどう展開していこうかと楽しみです。

このように、早戸地区は佐久間建設の佐久間社長が早戸を元気にしたいと考えられて色々やられていますし、やっていこうとされているので、今思うとすごくいい場所を選んだと思っています。

当初は三島町に対する意識は取り立てて強くなかったのですが、今は早戸との関わりを通して、少しずつ町にもコミットするようになってきました。

これからの移住定住について

私のように、定年退職後は都会を離れて生活したいと思っている人は多くいると思います。

しかし、どうしたら良いのかわからなかったり、わからないことからの不安で一歩を踏み出せない人が多くいるように感じます。

一歩踏み出せないリタイヤ世代に「安心しておいで」といえるような仕組みづくり、「背中を押してあげる」ような仕組みづくりが必要なのではないかと思っています。

もちろん若者への移住定住促進というのは大事ですが、それは仕事・生活のことなどを考えるとこの地域ではなかなか難しいと思います。

多少ですが住民税と固定資産税というお金を外から持ってくることができるので、まずはリタイヤ世代を呼び水として、若者の移住定住促進をしていったらいいのではないかと機会があると話しています。

働いている世代は、実際には地区の行事や手伝いなどに参加するのも難しいかもしれませんし、生活を考えると伝統産業だけに関わるのも難しいかもしれません。

しかし、リタイア世代には時間もありますし、それまでの経験や知識、技術などがあります。

もちろん介護保険を少しでも使わないようにしなくてはならないでしょうが、「何かやりたい」と思っているリタイヤ世代を活用する、そういう町づくりを展開していってはどうかと思っています。